В конце прошлой недели на основной сцене главного театра Архангельска с большим успехом прошли показы спектакля по произведению Бориса Васильева «Завтра была война». Разбираемся, чем удивлял северян режиссёр Дмитрий Бурханкин в своём видении знаменитой истории, и сравниваем постановку с работой Виктора Панова.

21 мая 2025 года исполняется 101 год со дня рождения советского писателя-фронтовика Бориса Васильева, автора таких произведений, как: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Не стреляйте белых лебедей» и полюбившейся театрам России повести «Завтра была война».

В прошлом году 100-летие знаменитого прозаика ознаменовалось выходом постановки «Завтра была война» на сцене Московского Театра имени Пушкина. В этом году премьеру уже показали на сцене Прокопьевского драматического театра и Театра Виктора Панова. Ожидается выход на сцене Тюменского Большого драматического театра. И это далеко не полный список вариаций на тему «Завтра была война».

На самом деле постановок по произведениям Бориса Львовича гораздо больше. У той же Архдрамы в запасе есть легендарные «Зори здесь тихие» Ренаты Сотириади, которым в этом году исполняется ровно 10 лет. Премьеру постановки «Зори здесь тихие» в минувшем марте увидели и зрители Северодвинского драматического театра.

И вот «Завтра была война» выходит в Архангельске на сцене драматического спустя ровно неделю после третьего перезапуска в Театре Виктора Панова. У некоторых горожан афиши спектаклей с одинаковым названием могли вызвать некоторое чувство дежавю. Вместе с этими людьми нам остаётся лишь развести руками — так уж исторически сложилось. Тут сразу вспоминается интересный факт из 1947 года. Тогда на 85 сценах Советского Союза, в том числе и на сцене Большого драматического в Архангельске, одновременно показали премьеру «Молодой гвардии».

Близость двух крупных премьер позволяет бегло сравнить достоинства, сильные и слабые стороны, интересные фишки, особенности в игре актёров. Но самое главное, что можно сразу же занести в плюсы архангельских постановок — несмотря на свою литературную основу, они получились совершенно разными.

Различия формата

Если в постановке Театра Виктора Панова мы наблюдали спектакль, в котором каждая сцена представала перед зрителем будто бы фотография из альбома. В Архдарме мы видим скорее папочку со строгой надписью «ДЕЛО №_».

В постановке мы видим детектив или «ДЕЛО» из архива НКВД

В постановке мы видим детектив или «ДЕЛО» из архива НКВДТочнее, видим её не мы, а два строгих и задумчивых НКВДшника, сидящих над материалами, каждый за своим столом. Эти серьёзные мужчины читают историю, видимо, из архива своего ведомства. Изредка что-то записывают. Иногда допрашивают свидетелей, роль которых исполняют сами герои повести Бориса Васильева. И вот НКВДшники, или, как их подписали, «сопровождающие» (роли исполнили Александр Субботин и Игорь Маковеев), допрашивают Искру Полякову (роль исполняет Анастасия Волченко) о её чувствах, переживаниях, узнают много интересного о других героях в «доносах» Валентины Андроновны (роль исполняет заслуженная артистка РФ Елена Смородинова). Ну и так далее.

Иногда люди в форме ненадолго перевоплощаются в роль школьного врача или водителя Люберецкого, забавно обыгрывают какие-то ситуации между собой, подшучивают над другими участниками повествования. После они садятся за свои столы друг напротив друга и вновь занимаются своими делами. Вот они пьют чай, читают, ненадолго уходят, чтобы арестовать Люберецкого старшего. После вновь возвращаются на прежние места и сами увлечённо продолжают смотреть за развитием событий спектакля, иногда не стесняясь ломать четвёртую стену, а иногда поглядывая кособоком, чтобы никого не смущать своим присутствием на сцене. Как говорится: «Большой брат следит за тобой!»

Сопровождающие и сами увлечены развитием событий спектакля

Сопровождающие и сами увлечены развитием событий спектакляСерьёзность и самоирония, исходящая от героев Александра Субботина и Игоря Маковеева, одновременно накаляют атмосферу, но и позволяют разрядить её в нужный момент, будто бы по щелчку пальцев. В версии Архдрамы эти герои выполняют функцию зеркала, через которое в формате допроса следователя раскрывается внутренний мир персонажей. Фишка с их участием придаёт спектаклю атмосферу документальности, как в остросюжетной детективной истории в духе передач Леонида Каневского, и помогает раскрыть литературный источник весьма любопытным и интересным способом.

Сценическое пространство двух спектаклей не имеет чётких границ. Герои свободно приходят в зал и уходят. В постановке Архдрамы артисты спокойно садятся на пустые места в зрительном зале, который режиссёр обыгрывает как актовый зал школы. Через этот же актовый зал проносят невидимый гроб с телом Вики. Радует, что в «Завтра была война» актрису Екатерину Зеленину не несут через весь зал в огромном хрустальном гробу, как это было в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» Анастаса Кичика. Но отсылка к спектаклю Архдрамы считывается довольно легко.

Музыкальное сопровождение

Если зрителей Театра Панова перед началом показа встречал звук блокадного метронома, то в Архдраме вступление получилось более бравурное, бодрое, с барабанным маршем, хотя и осторожным.

Песни времён Гражданской войны вроде «Марша Будённого» и музыкальные произведения периода индустриализации 30-х годов ХХ века вроде «Марша авиаторов» являются неотъемлемой частью архангельских постановок. В обоих случаях они отлично погружают зрителя в атмосферу тревожных предвоенных лет, где вопреки всему, находилось место для настоящей мечты, великой дружбы, любви и верности до самой смерти.

Хореография и музыкальность — две сильных стороны спектакля Архдрамы

Хореография и музыкальность — две сильных стороны спектакля АрхдрамыИ в драме, и в молодёжном на сцене используются гитары — неотъемлемый символ дворовых посиделок с друзьями, уюта и молодёжных страстей. Гитара в сочетании с кастаньетами ярче всего раскрыли подростковые вольности 30-х в сцене исполнения зажигательного фламенко от Зиночки (роль исполняет Татьяна Сердотецкая), Юрки (роль исполняет Константин Мокров), Серёжки (роль исполняет Артур Чемакин) и Артёма (роль исполняет Тимофей Тихонов). В этой же сцене проглядывается неприметная отсылка к другому спектаклю Архдрамы — «Витя+Рыба», где Константин Мокров и Артур Чемакин отжигают на этой же самой чёрной гитаре. Сцена просто фантастическая, особенно с точки зрения хореографии, за которую, как и за все остальные, стоит поблагодарить балетмейстера постановки — руководителя театра танца «MʼArt» Анастасию Змывалову.

Танцы стали одной из ключевых особенностей постановки Архангельского театра драмы. Дерзновенно можно предположить, что в будущем танцевальное «зерно» прорастёт, и зрители Архангельска и всей страны увидят в исполнении Архдрамы не просто спектакль, а полноценный мюзикл.

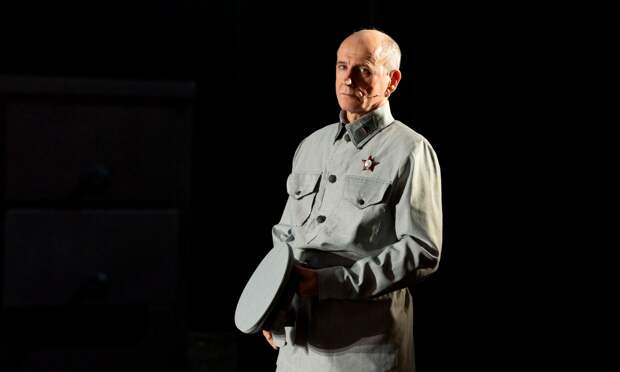

Вольность души революционной в версии театра драмы раскрывает директор школы Николай Григорьевич в исполнении артиста Александра Дубинина. Его аккордеон — любопытная деталь, которая под новым ракурсом раскрывает героя Гражданской войны, кавалериста, даже в школу приходящего по привычке в широченных брюках галифе и орденом Красной Звезды.

Досье: Самые запоминающиеся герои

В силу определённых особенностей персонажи Архангельского театра драмы и Театра Виктора Панова получились довольно разными, опять же, несмотря на общий книжный первоисточник. Хочется выделить несколько самых ярких героев истории Ахрхрамы. И начать стоит со старшего поколения.

Николай Григорьевич в исполнении Александра Дубинина

Николай Григорьевич в исполнении Александра ДубининаДиректор школы — Николай Григорьевич. В версии Архдрамы этот персонаж потерял часть своих знаменитых монологов, которые были сохранены в версии Театра Виктора Панова. Так, знаковый монолог «о настоящих мужчинах» Александра Берестеня, ставший одной из жемчужин в постановке Молодёжного театра, к сожалению, убран из версии Архдрамы.

Зато по типажу директор Александра Дубинина подходит будто бы чуть больше: суховатый, более подтянутый и строгий, житейский и в возрасте, одетый в армейскую форму даже в мирное время. Оба образа получились уникальными, с разными подходами к подаче материала, но с объединяющим их боевым духом и верой в молодое поколение.

Если Александр Берестень весь спектакль потирает кулаки, будто бы готовясь к драке, то Александр Дубинин ходит как-то более непринуждённо, будто бы главные победы кавалериста в отставке уже одержаны, а будущее за новыми поколениями, которые он учит песням боевой молодости.

Момент с возможным исключением директора из партии в версии Архдрамы несколько сглажен. Лишь вскользь упоминается, что он прекратил спевки с детьми, стал тише и унёс свой личный аккордеон домой. В версии Театра Виктора Панова эта драматическая ситуация и поведение учеников 9«Б» напротив, лишний раз раскрыли Николая Григорьевича и его подопечных с лучшей стороны. Подростки не бросили своего старшего товарища, героя Гражданской войны один на один с системой.

Леонид Люберецкий в исполнении Дмитрия Белякова

Леонид Люберецкий в исполнении Дмитрия БеляковаОтец Вики, Леонид Сергеевич Люберецкий. Одна из центральных фигур истории, именно его арест запускает трагический маховик истории. В постановке Театра Виктора Панова роль Люберецкого старшего исполнил актёр — Степан Полежаев, а в театре драмы — Дмитрий Беляков.

Люберецкий Степана Полежаева получился более приземлённым и каким-то слегка побитым жизнью, чего нельзя сказать о Люберецком Дмитрия Белякова. В версии Архдрамы Леонид Сергеевич — более одухотворённая и мечтательная фигура.

В любом случае и там, и там попадание в героя было максимальным. Оба Люберецких получились поэтичными интеллигентами, задумчивыми идеалистами. Просто задумчивость у них какая-то разная — у одного романтичная, а у другого, скорее, философская.

Товарищ Полякова в исполнении Нины Няниковой (справа)

Товарищ Полякова в исполнении Нины Няниковой (справа)Мама Искры, товарищ Полякова — ещё одна важная фигура в истории. В молодёжном театре эту роль исполнила Мария Гирс, а у Архдрамы — Нина Няникова. Опять же, в обоих случаях попадание идеальное, с той лишь разницей, что товарищ Полякова Нины Няниковой получилась чуть более невротичная и замученная жизнью, в противоположность пуленепробиваемой-железной (на первый взгляд) товарищу Поляковой Марии Гирс. Максимально мать Искры в исполнении Нины Няниковой раскрывается в сцене, где дочь перестаёт слушаться и бояться её наказаний, чем доводит мать до настоящего нервного срыва.

В постановке Дмитрия Бурханкина несколько раз пробегают полунамёки на отношения между матерью Искры и Леонидом Люберецким. Мелькали вскользь они и в повести, но в постановке Архдрамы уровень драматизма этой ситуации будто бы выходит на новый уровень. Особенно ярко это выражается в сцене диалога между Люберецким и товарищем Поляковой, через Искру и Вику говорящих фразами своих родителей.

Сцена диалога между Люберецким и товарищем Поляковой — новый взгляд на неоднозначную ситуацию

Сцена диалога между Люберецким и товарищем Поляковой — новый взгляд на неоднозначную ситуациюВ образе товарища Поляковой Нины Няниковой появляется не просто усталость от «долга», а усталость от навязчивого страха сказать нечто важное Искре, объясняющее и нежелание брать Вику к себе на время предварительного следствия над Люберецким, и её жуткий смех (действительно жуткий!), когда она впервые узнаёт об аресте Леонида Сергеевича. Учитывая, как в разговоре с детьми о товарище Поляковой Люберецкий быстро уходит от темы знакомства с матерью Искры, невольно раз за разом задумываешься: а не родной ли это отец Искры? Не он ли тот самый комиссар, оказавшийся, по словам товарища Поляковой, «слабым человеком»?

Вика и Искра в исполнении Екатерины Зелениной и Анастасии Волченко

Вика и Искра в исполнении Екатерины Зелениной и Анастасии ВолченкоВика Люберецкая, дочь Люберецкого-старшего и Искра. В спектакле Архдрамы Вика (роль исполняет Екатерина Зеленина) выглядит более взрослой и женственной, чем Искра (роль исполняет Анастасия Волченко) — в этом скрывается любопытная особенность подбора артистов в двух театрах Архангельска.

В постановке театра Виктора Панова обе героини воспринимаются совершенно иначе в силу возраста актрис. Виктория Федосеева и Кристина Бутвина являются студентками Архангельского колледжа культуры и годами гораздо ближе к своим персонажам и друг другу. Екатерина Зеленина и Анастасия Волченко взрослее своих персонажей почти вдвое. Есть некоторая возрастная разница и между самими актрисами, из-за чего их взаимоотношения воспринимаются совершенно по-другому.

Искра Полякова в постановке Архдрамы получилась мягче по характеру и как-то слегка смазалась на сцене спора о «кабацком поэте» Есенине. Анастасии Волченко не хватило этой строгости и идейности, с которой от души поигралась Виктория Федосеева. Не хватило Анастасии и какой-то яркой внешней детали, которая выделяла бы её на фоне остальных героев. В постановке Виктора Панова такой деталью стал красный беретик, который со временем исчезает с головы Искры, как и сама идейность подростка. Со временем в Искру Анастасии всё-таки начинаешь верить, но с самого начала её персонажу не хватает какой-то «идейности» и характерности, из-за чего эту девочку было довольно трудно представить в роли дворового заводилы, «атамана в юбке», всегда готового дать сдачи и поддержать товарища.

А вот обе Виктории Люберецких, напротив, выглядят весьма убедительно. На моменте, когда Искра читает письмо Вики, в Архдраме можно было отчётливо услышать, как зашмыгали от слёз носы и носики зрителей и зрительниц. Подобная же реакция была и в Театре Виктора Панова — и это неудивительно, ведь сцена с прощальным письмом одна из самых трагичных и запоминающихся в истории.

Жора Ландыс Николая Варенцова получился запоминающимся и ярким

Жора Ландыс Николая Варенцова получился запоминающимся и яркимОтдельно хочется выделить исполнителя роли Жоры Ландыса — Николая Варенцова. У Николая сложился довольно драматичный образ несчастного влюблённого, который невольно напоминает персонажа Пьетро Креспи из постановки Архдрамы «СТОЛЕТВМАКОНДО».

Замечательным получился и образ Саши Стамескина в исполнении Александра Зимина. Его финальная сцена покаяния перед Люберецким стала своего рода ярким хэппи-эндом (в рамках событий 1940 года), сгладившим углы и противоречия и у этого персонажа. Книжный Александр Стамескин не получил прощения от Искры Поляковой, но Искра Анастасии Волченко прощает Стамескина после его «раскаяния» перед Люберецким. Эта сцена полностью додумана режиссёром постановки, где, как уже было сказано ранее, персонаж Искры получился значительно мягче и гибче, из-за чего подобный компромисс стал вполне допустим и общей картины не нарушает.

В противовес Стамескину Александра Зимина обязательно вспоминается Стамескин из постановки Виктора Петровича Панова.

Саша Стамескин Александра Зимина заметно отличается от литературного прообраза

Саша Стамескин Александра Зимина заметно отличается от литературного прообразаВ постановке Молодёжного театра никакого компромисса ради примирения героев не было. Стамескин Ярослава Бабошина взрослеет, грубеет, в некотором смысле даже черствеет на глазах. Он единственный из класса никогда «не лезет на рожон», осторожничает, верит слухам и клевете на Люберецкого, из-за чего невозможно представить добрый исход для их с Искрой отношений. Как бы невзначай проходит и момент с домогательствами Стамескина к Искре, навсегда вбившем клин между героями повести.

По своему первоначальному содержанию Александр Стамескин как человек — это скорее Ричард Рич из «Человека для любой поры» Дмитрия Крестьянкина — вёрткий, меняющий свои политические взгляды для личной выгоды и безопасности персонаж. Именно Стамескин — один из немногих учеников 9«Б», которого грядущая война не перемолола в своих страшных жерновах.

Персонаж, как и все прочие, получился объёмным и интересным в обоих случаях. Правда, у Архдрамы он работает скорее за счёт уменьшения противоречий между героями и смягчения идейного максимализма центрального персонажа истории — Искры Поляковой, чья бескомпромиссность и принципиальность в итоге приводят к её трагической и героической смерти в годы Великой Отечественной войны.

Итог

В своём взгляде на «Завтра была война» Архдрама и Театр Виктора Панова пошли разными путями. В одной постановке чувствуется упор на усиление конфликта между героями истории, стремление показать разные модели поведения в условиях, где «человека вообще нет, а есть гражданин, обязанный верить». В другой накал страстей, напротив, слегка сбивается ради большей чувственности и лиричности сюжета.

Спектакли получились очень разными, смысловая нагрузка у них несёт смещённые акценты: один больше говорит о необходимости до конца бороться за каждого отдельно взятого человека и быть собой до конца. Другой говорит со зрителем об умении признавать свои ошибки, о необходимости уметь сострадать и прощать.

Фото из сообщества Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова. Автор Оксана Скорнякова

Фото из сообщества Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова. Автор Оксана Скорнякова Автор первоисточника Борис Васильев писал о своей повести следующие строки:

«Я написал три книги о войне и хотел в них показать, как бы три её лика. В повести «А зори здесь тихие» рассказать о войне как о жесточайшем испытании… В романе «В списках не значился» хотелось сказать о том, что если человек с высокой нравственностью, если он живёт и действует, по совести, то в тяжёлый для Родины час он станет героем, даже сражаясь в одиночку. А повесть «Встречный бой» — это протест против бессмысленных потерь на войне… Когда эти три вещи были уже написаны, меня стал мучить вопрос: а кто же они были — те, кто вынес эту войну на своих плечах? Откуда они взялись, эти мальчишки и девчонки, максималисты, ушедшие на фронт со школьной парты? Как выросли они такими? Так появился роман о предвоенной школе «Завтра была война».

Насколько удалось театрам Архангельска приблизиться к задумке автора повести — вопрос дискуссионный. Однако упор на различные аспекты историй персонажей позволил Дмитрию Бурханкину и Виктору Панову поставить на двух сценах Архангельска совершенно разные постановки, которые можно с удовольствием посмотреть одну за другой в любом порядке.

Фото из сообщества Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова. Автор Оксана Скорнякова

Фото из сообщества Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова. Автор Оксана Скорнякова Каждый из вариантов будет интересен зрителю своими художественными подходами и неожиданными поворотами сюжета, а каждый театр непременно удивит оформлением сценического пространства, выбором светового и звукового сопровождения, танцевальной и вокальной составляющей, большим вниманием к деталям и серьёзным творческим подходом артистов.

Отдельное спасибо хочется сказать авторам выставки в фойе второго этажа Архдрамы, рассказывающей о спектаклях предвоенных лет сквозь призму рецензий газеты «Правда Севера» за 1940–1941 годы.

Если у кого-то вдруг возникнут сомнения, на какую постановку идти, а на какую нет, то ответ простой: обязательно идти и смотреть оба спектакля сразу!

Свежие комментарии